基因表达调控一直是生物学的主要研究领域。无论是揭示天然基因网络调控机制的基础研究,还是基因治疗、生物传感及组织工程等转化应用,都离不开基因表达调控,而人工合成基因线路则在其中发挥着重要的作用。

近日,浙江大学-爱丁堡大学工程生物学国际研究中心王宝俊和余路阳研究团队合作在Nature Communications发表了题为Synthetic protein-binding DNA sponge as a tool to tune gene expression and mitigate protein toxicity的文章,报道了一套针对合成基因线路设计的多功能基因调控工具,不仅可以简单、有效地调节基因表达,还能降低因异质蛋白过量表达而造成的细胞负荷。

核酸海绵在合成基因线路设计中的多种调节功能

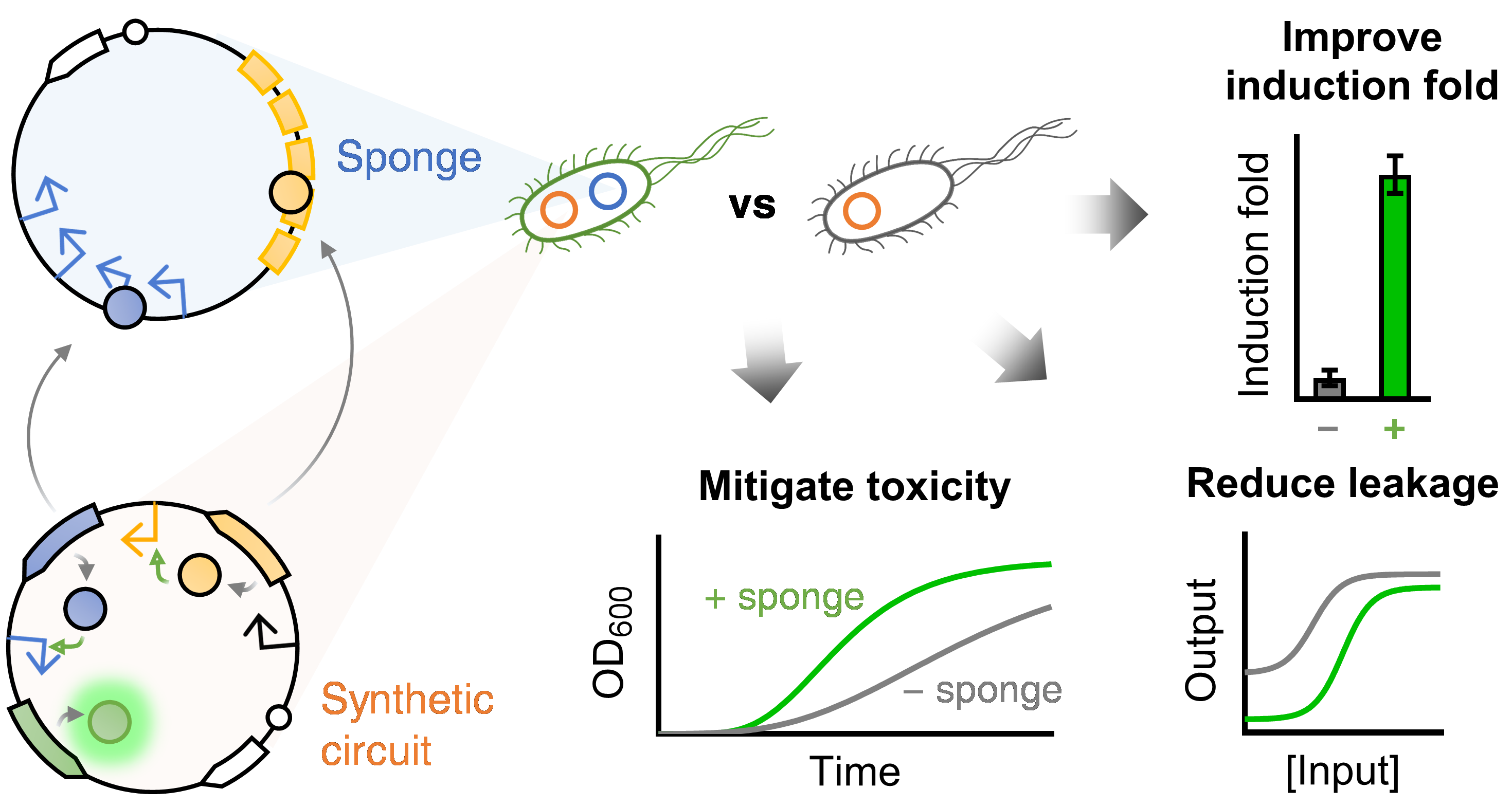

该基因调控工具受启发于自然界中一种普遍存在的间接基因调控机制:转录因子竞争性核算结合。作用于该机制的陷阱核酸(decoy DNA),也称为核酸海绵(DNA sponge),诱导转录因子结合,使转录因子丧失与内源性基因作用的能力,从而达到调节内源性基因表达的目的。而核酸海绵则是与转录因子作用的顺式作用元件相一致的高亲和力的功能核酸部件。

本研究将人工合成核酸海绵应用于基因线路设计,对其调节功能进行了系统的分析。该研究中的人工合成核酸海绵由转录因子作用的启动子序列或操纵子序列构成,人工合成基因线路由输入响应模块,可选的信号处理模块和输出模块构成。该研究由简到繁,以四类人工合成基因线路为例,研究了核酸海绵的基因表达调节能力。

在两类只有响应模块和输出模块的基因线路中,核酸海绵可分别诱导响应模块中的信号受体蛋白结合,从而改变该基因线路的输出表达及对输入信号响应的灵敏度。在另外两类较为复杂的基因线路中,核酸海绵可分别诱导信号处理模块中的转录抑制因子和转录激活因子结合,从而降低基因线路在无输入信号时的信号泄漏、增加系统的输出幅度并提高其诱导输出倍数。此外,研究发现转录激活因子ECF11过量表达会抑制宿主细胞生长,而与ECF11相应的核酸海绵可恢复细胞生长。

该团队利用后两类基因线路进一步研究对比了单一核酸海绵和复合核酸海绵的调节功能。前者只能诱导结合信号输入模块或信号处理模块中的转录因子,而后者可同时诱导结合两个模块中的转录因子。研究结果显示,与单一核酸海绵相比,复合核酸海绵具有更强的基因调节能力和调节叠加性,可更显著地提高基因线路的输出诱导倍数并降低宿主细胞负荷。

本研究首次展示了人工合成核酸海绵可系统地调节基因线路中的基因表达,从而精确改变该线路中的基因表达泄漏、输出幅度和诱导倍数、对小分子的响应灵敏度,并改善宿主细胞的生长速度。该基因调节方法简单、有效,可广泛用于多种应用领域相关的人工合成基因线路设计。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-020-19552-9

(浙江大学-爱丁堡大学工程生物学国际研究中心供稿)